Wir kennen das alle und viele Führungskräfte rollen entnervt mit den Augen: Menschen, die immer wieder dasselbe fragen, die nie wissen, wo sie etwas finden können oder wo es hin gehört, die sich gefühlt nichts merken können… Ist es mangelnde Intelligenz, sind diese Menschen psychisch krank, gar böswillig oder einfach nur faul? Liegt es an diesen Menschen selbst oder gibt es auch Ursachen die im Verhalten von Führungskräften liegen?

Gewiss gibt es Menschen mit einer sehr gering ausgeprägten Auffassungsgabe. Genauso wie es Erkrankungen gibt, die sich auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirken. So, wie es auch belastende Situationen im Leben gibt, die uns unkonzentriert und fahrig werden lassen. Doch sollte es sich um diese Ursachen handeln, müsste es der Führungskraft bekannt sein.

Liegt es am Führungsverhalten?

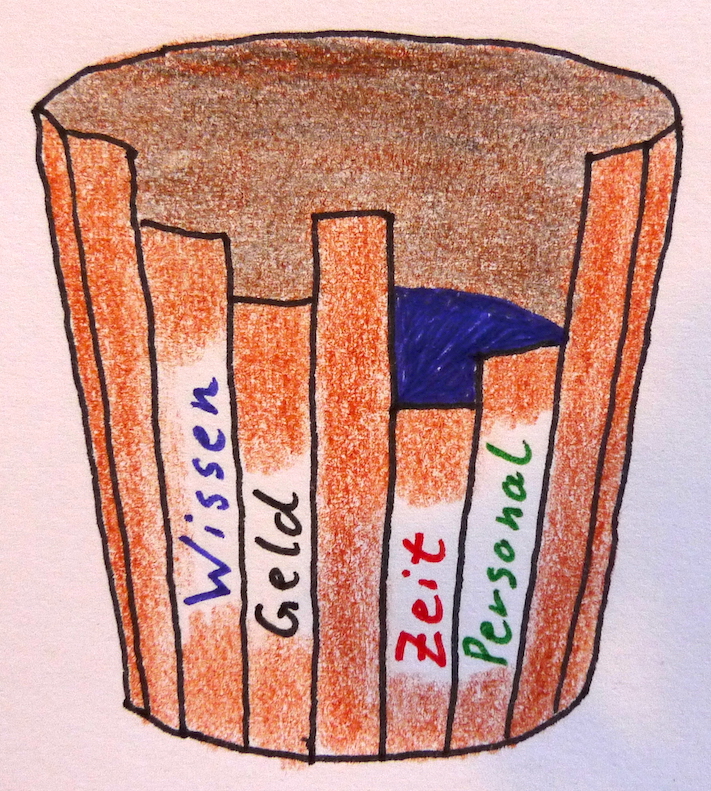

Viele Führungskräfte beantworten Fragen sofort und wiederholt. Anstatt den Ball zurück zu spielen und das Gegenüber zu fragen, wie es denn angepackt werden könnte. Und auch dabei werden Führungskräfte manchmal nur Schulterzucken, leere Blicke oder ein sehr schnelles „Ich weiß nicht“ ernten. Es kann auch die Furcht vor Fehlern sein oder die Furcht zu gut, zu kompetent zu sein. Schließlich auch die Erfahrung: „Wer viel kann muss viel tun.“ Also halten sich manche mit ihrem Können und Wissen lieber bedeckt. Schließlich will man auch mal Feierabend und ein freies Wochenende haben und nicht ständig im Urlaub kontaktiert werden. Wenn es solche Erfahrungen gibt, sind Menschen – berechtigt! – sehr kreativ im Verstecken ihrer Talente und Kompetenzen. Noch dazu, wenn Personal knapp und schwierig zu finden ist.

Veränderungen sind Verhaltensänderungen. Diese funktionieren nur, wenn Menschen früh und verbindlich eingebunden werden. Wenn sie glasklar erkennen und erleben: „Wir tun das für uns.“

- Wie will eine Führungskraft jemanden aktiv(er) einbinden, dem Antworten vorgekaut werden?

- Wie sollen Menschen Veränderungen verstehen, wenn sie selbst nicht Hand anlegen müssen?

- Wie sollen Menschen Veränderungen mittragen, wenn sie selbst nicht gefragt werden?

- Wie sollen Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie sich nicht ausprobieren und im neuen Verhalten erproben dürfen?

- Wie sollen Menschen kreativ und innovativ sein/bleiben/werden, wenn sie nicht in erträglichem Maße frustriert und hilflos gelassen werden?

- Wie sollen Menschen wachsen oder gar über sich hinaus wachsen, wenn ihnen nicht vertraut wird?

- Wie sollen Menschen unbefangen agieren, wenn ihnen (subtil) Dummheit, psychische Erkrankung, Böswilligkeit oder Faulheit unterstellt wird?

- Wie soll Fortschritt entstehen, wenn aus Fehlern nicht gelernt werden kann? (Werden Fehler bestraft, passieren keine…)

Hilflosigkeit nagt am Selbstwert

Will ein eigenständiges Wesen Zugehörigkeit und Aufmerksamkeit aus Mitleid? Sicher nicht. Geben sich Menschen permanent hilflos, haben sie dies als Erfolgsmuster entwickelt. Auch, wenn es ein Erfolgsmuster ist, das ganz entschieden den eigenen Selbstwert aushöhlt. Doch Erfolgsmuster sind nicht selten nur die Wahl des geringsten Übels. Doch woher kommt das?

Erlernte Hilflosigkeit: Wir verlieren den Wunsch nach Selbstregulation

Wer etwas vollbringen will, muss sich vor allem fokussieren. Fokus auf eine Sache bedeutet, alles andere für eine gewisse Zeit auszublenden (Impulskontrolle). Dazu auch über momentane Bedürfnisse und Befindlichkeiten hinweg gehen (Belohnungsaufschub und Frustrationstoleranz). Das lernen wir bereits in der Kindheit. Sollten wir. Bereits im alltäglichen sozialen Miteinander benötigen wir Selbstregulation, sonst würden wir in den einfachsten Situationen schlicht missverstanden und letztlich nicht akzeptiert. Durften wir dies lernen, entwickelt sich der Wunsch, sich immer wieder selbst zu regulieren, da wir gelernt haben, so Erfolge zu feiern. Also durch die selbst auferlegte Regulation von Bedürfnissen Kompetenzen zu entwickeln. Wir lernen: halten wir uns an unsere eigenen Vereinbarungen mit uns selbst, erschaffen wir uns neue, attraktive Umstände die uns beglücken. Es entsteht die wichtige und den Selbstwert ungemein fördernde Selbstwirksamkeitserwartung. Wurde uns allerdings durch Bevormundung beigebracht, wir könnten dauerhaft gewisse selbst regulierende Handlungen bei uns selbst nicht vornehmen, bleiben wir hilflos. Wie ein kleines Kind.

Aus der entwickelten Reife entsteht der Wunsch nach Selbstregulation.

Selbstregulation müssen wir lernen

Ein kleines Kind braucht zum Umgang mit den eigenen Emotionen Erwachsene Bezugspersonen. Diese spiegeln mit ihren Reaktionen die Wirkungen der Gefühlsäußerungen auf andere an das Kind zurück. Sie helfen dem Kind auf vielerlei Weise wie Anteilnahme, mitmachen, verstärken, besänftigen, diskutieren, verhandeln, resolut sein usw., sich nach und nach immer besser selbst zu regulieren. Sich damit ohne größere Anstrengungen entspannt an Absprachen, Vereinbarungen, Regeln und Normen zu halten. In früher Kindheit kann das junge Gehirn das noch nicht selbst. Die Fähigkeit dazu entwickelt sich biologisch, Nachahmung und erzieherisch.

Das Kind: Identitätsentwicklung zur Selbstbestimmung

Über die Jahre erfahren Kind und Eltern wie Innigkeit und hohe Abhängigkeit des Kindes zu Gunsten von größer werdender Kompetenz zur Selbstregulation und damit Selbständigkeit abnehmen. Das Kind wird eigenständiger. Es entwickelt seine eigene Identität fernab der Eltern. Dies erfolgt gerade auch durch die Eltern als „Geber“ von Introjektion von Persönlichkeitsanteilen, Werten, Normen und Moralvorstellungen. Für das Kind ist das nicht nur höchst erstrebenswert. Es ist ein wesentlicher Schritt hin zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben. Für Integrität, Selbstschutz und gesunde, bereichernde Beziehungen.

Die Eltern: Identitätsentwicklung hört niemals auf

Diese zunehmende Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Kindes ist auch Chance und Aufruf für ein Wieder-selbständiger-Werden und ein Wieder-unabhängiger-Werden der Eltern. In ihrer Identitätsentwicklung sind sie nicht mehr Kleinkindeltern, die nonstop Tag und Nacht für alles Mögliche dringend gebraucht werden. Sie werden für das Kind immer unnötiger. Das ist gut für das Kind und gut für die Eltern. Denn auch „nach den Kindern“ gibt es ein Leben. Vollziehen die Eltern diesen Reifungsschritt nicht, werden sie immer das Gefühl haben, ihr Kind brauche sie ständig für alles Mögliche und Unmögliche. Folglich mischen sie sich auch ständig in das Leben ihrer Kinder ein. Anstatt sich um ihr eigenes Leben zu kümmern und es zunehmend unabhängig von den Kindern selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten. Sie spielen für ihre Kinder unaufhörlich die Rolle der Regulatoren. Z.B. werden Vereinbarungen getroffen, das Kind wird auf diese jedoch nicht verpflichtet und die Eltern erinnern und ermahnen es und erledigen vorschnell selbst den Anteil des Kindes. Dadurch fühlen sie sich gebraucht (Helfersyndrom?). Das erreichen sie, indem sie ihr Bedürfnis, sich um ihr eigenes weiteres Leben zu kümmern und ihre Identitätsentwicklung hin zu „alten Eltern“ zu vollziehen, in das Kind projizieren. Sie sehen dort einen nie enden wollenden Bedarf zudringlicher Fürsorge und emotionalen Regulation. Erhalten sie damit für sich die Illusion von „ewig jungen Eltern“? Das Kind halten sie so infantil und in einem für beide Seiten ungesunden Abhängigkeitsverhältnis. Es lernt nicht, sich selbst zu regulieren und wird sich immer Menschen und Umstände suchen, in welchen es „reguliert wird“. Fehlen diese Regulatoren, fühlen sich die nun erwachsen gewordenen Kinder desorientiert, verloren und leer. Sie werden sich an Meinungen und Vorgaben anderer unreflektiert klammern und vielfältige, dichte Abhängigkeitsverhältnisse schaffen, die eine Selbstregulation weitgehend unnötig machen. Es entsteht die erlernte Hilflosigkeit.

Gleiches geschieht, wenn die Eltern nie mit den Leistungen des Kindes zufrieden sind oder das Kind das Gefühl hat, nichts richtig machen zu können. Dann hört das Kind auf die Welt zu erforschen und traut sich am Ende gar nichts mehr. Auch das Überfordern von Kindern mit zu viel Verantwortung kann zu einer erlernten Hilflosigkeit führen. Denn das Kind lernt aus Selbstschutz: „Je weniger ich kann, für um so weniger werde ich verantwortlich gemacht.“ Hier erkennen wir die eingangs geschilderten Muster in der Berufswelt wieder.

Geringe Kompetenz der Selbstregulation erzeugt auch Übergriffigkeit

Brauchen wir immer jemanden, der uns bei unserer Selbstregulation hilft, können wir gar nicht wissen, wann wir uns in welchem Grad selbst regulieren sollten. Wir können dadurch auch gar nicht wissen, wann wir die Grenzen anderer überschreiten. Ergo, wenn andere unsere Grenzen überschreiten.

Beispiele geringer Selbstregulationskompetenz:

- Ein Ehepartner, beteiligt sich – obwohl anders vereinbart – nur rudimentär und nachlässig an der Hausarbeit. Er lässt sich vom anderen Ehepartner immer wieder über den Sysiphoscharakter der Hausarbeit aufklären und ständig daran erinnern und ermahnen.

- Ein Ehepartner ohne eigenes Einkommen tätigt ständig Ausgaben für überflüssige Dinge. Er lässt sich vom anderen Ehepartner immer wieder über den Zusammenhang von anstrengender Arbeit und Einkommen erinnern und ermahnen.

- In der Schule gibt es Regeln und Vereinbarungen werden getroffen. Manche Schüler/innen halten sich nicht daran. Sie werden beständig von Lehrer/innen an diese erinnert, erleben jedoch erst sehr spät Konsequenzen (Helfersyndrom?). Die Schüler/innen fassen die Konsequenzen dann als unfair und nicht wertschätzend genug übermittelt auf. Ihren eigenen Anteil daran, sich an Regeln einer Gemeinschaft und gemeinsam getroffene Vereinbarungen zu halten, und damit ihr eigene unfaires und unhöfliches Verhalten, sehen sie nicht. (Gemeint ist hier nicht das völlig normale und gesunde Austesten von Grenzen in diesem Alter!) Die Schüler/innen beschweren sich bei ihren Eltern. Diese, sich als Emotionsregulatoren ihrer Kinder begreifend, können nur „Schuld“ bei den Lehrer/innen sehen, die nicht, wie sie selbst, endlos die Regulation ihrer Kinder vornehmen. Die Eltern vorverurteilen die Lehrer/innen, hören sich sich deren Sichtweise gar nicht an und beauftragen sofort einen Rechtsbeistand, der den Staat als letzte regulatorische Instanz einschaltet. Die Eltern können sich und ihre Emotionen, identisch wie ihre Kinder, nicht selbst regulieren. Sonst würden sie die Lehrer/innen nach deren Wahrnehmung fragen. Verständlich, denn da würden sie bei ihren eigenen Defiziten ertappt. Was sie wegen ihrem geringen Selbstwert nicht aushalten.

- Eine Gruppe Schüler trifft eigenverantwortlich eine Vereinbarung. Die Begleitperson bleibt vereinbarungsgemäß unbeteiligt. Wenig später hat ein Schüler eine Idee, die der Vereinbarung zu wider läuft und für die Gruppe keinerlei Vorteile hat; im Gegenteil. Der Begleiter erinnert die Gruppe an ihre Vereinbarung. Der Schüler reagiert eingeschnappt, weil er nicht tun darf wozu er Lust hat und beschuldigt den Begleiter unfairen Verhaltens.

- Eine Führungskraft nimmt sich um den Streit zwischen zwei Mitarbeitenden nur wenig konsequent an. Der Streit währt. Er beauftragt eine Mediation. Die Führungskraft, die Streitenden und das „Unternehmen als Organismus“ lernen nicht, sich an die eigenen Werte zu halten. Selbstregulation wird nur durch die Abhängigkeit von einer externen Instanz erreicht. Die selbst gegebenen Werte werden nicht als verbindlich wahr genommen. Eine Stärkung der Identität als Unternehmen sowie der Führungskompetenz wird nicht erreicht. Nehmen wir noch weitere Kindheitsmuster hinzu könnten wir noch entdecken: Männer können zwar streiten, doch nicht schlichten (Führungskraft). Dazu sind Frauen (z.B. Mediatorin) nötig.

- In einem Team werden Vereinbarungen zur weiteren Vorgehensweise getroffen. Ein Teil im Team hält sich nachhaltig daran, packt die notwendigen Dinge an und berichtet den aktuellen Stand. Der andere Teil verhält sich zu Beginn identisch. Doch nach und nach lässt das Engagement nach, denn Hindernisse stellen sich ein. Die ursächlich getroffenen Vereinbarungen lassen sich so nicht mehr sinnvoll aufrecht erhalten. Doch niemand packt die Anpassung der alten Vereinbarungen an. Die Führungskraft versäumt es, ein wirkungsvolles und unterstützendes Monitoring zu etablieren. Letztlich schafft die Führungskraft unter Aufbietung erheblicher eigener Arbeit und der Mehrleistung von (immer den selben) Teammitglieder, dass die Vereinbarungen zumindest im vertretbaren Maße umgesetzt werden. Das Team lernt nicht, geschlossen an seinen selbst getroffenen Vereinbarungen zu arbeiten und ggf. nötige Anpassungen vorzunehmen. Motivation und Engagement sinken. Die Führungskraft übernimmt stellvertretend die Rolle der Selbstregulation. Dadurch kann sie Leid und Wichtigkeit kundtun: „Ich bin so im Stress!“ (Selbsterhöhung auf Kosten anderer, Helfersyndorm?). Wahre Führungskompetenz könnte durch sinnvolle (Abstimmungs-)Prozesse bewiesen werden.

- Mitarbeitende fragen immer wieder die gleichen Dinge andere, (vermeintlich) kompetentere Kollegen/innen bzw. die Leitung. Die Gefragten beschweren sich darüber, da dies sie überlastet und ermüdet. Es raubt Zeit und Energie immer wieder die selben Erklärungen abgeben zu müssen. Die Gefragten fühlen sich dadurch jedoch gebraucht und somit wichtig (Helfersyndrom?). Die Fragenden vermeiden das Risiko eigener Fehler, da sie lediglich ausführen und nicht selbst entscheiden. Auch entziehen sie sich wirkungsvoll dem Risiko, verantwortungsvollere Aufgaben übertragen zu bekommen.

Wer Selbstregulation entzieht, leidet selbst

Beide Seiten leiden unter einer nicht adäquat entwickelten oder wieder verkümmerten Selbstregulation. Sie lassen ein ungesundes Abhängigkeitsverhältnis entstehen. Die eine Seite braucht externe Regulation, weil sie gelernt hat, alles andere ist zu gefährlich. Die andere Seite bietet endlose Regulation weil sie sich vor Verantwortungsübernahme für sich selbst scheut und deshalb gebraucht werden will. Sie hält das Gegenüber unmündig und zieht daraus ihre Existenzberechtigung.

Wie geht es besser?

- Es wird vertraut: Nur wer sich selbst vertraut, z.B. weil er weiß, er kann sich selbst regulieren, kann anderen vertrauen.

- Niemand wird vorverurteilt. Es werden stets beste Absichten angenommen: Auch dies gelingt nur, wenn man selbst diese hat.

- Ist das Miteinander wertschätzend, besteht Wissen und Einsicht über die Bedürfnisse des jeweils anderen und die Ziele der Gemeinschaft. (Ja, auch eine Familie hat Ziele. Egal, ob sie bewusst sind. Welche könnten das wohl sein?): Nur, wer seine eigenen Bedürfnisse kennt, kann die anderer wertschätzen. Das Bekenntnis zu gemeinsamen Zielen ist durchaus herausfordernd.

- Es wird niemand in eine Rolle oder Abhängigkeit gedrängt, die ihm weder würdig noch für ihn gesund ist.

- Es wird vertraut, dass jeder seine Selbstregulation entwickeln kann.

- Jeder wird in seiner Eigenverantwortung belassen.

- Eigenverantwortung und damit Selbstregulation wird vorgelebt, unterstützt und eingefordert.

Fazit

Wer in der Kindheit gelernt hat „durch Selbstregulation werden Ziele erreichbar“, der wird sich nicht freiwillig in ein Umfeld begeben, das ihn in einem hilfebedürftigen Status drängt.